つまり何したの?

- 今後、チャタリング対策でシュミットトリガインバータを使おうと思ったので再現しておいた

- オペアンプを使った方法もあるけど、今回はお手軽に抵抗の分圧を使う

- 上りは3.3v以上でON、下り1.6v以下でOFFになる

シュミットトリガインバータとは?

シュミットトリガインバータ(Schmitt Trigger Inverter)は、電子回路における特別なタイプのロジックゲート。デジタル信号のノイズを除去し、安定した出力を提供するために使用され、今後タクトスイッチなどを使うときに活用するかもしれないので再現しておく。

この回路の特徴は、ヒステリシス特性を持つことで、入力信号がある閾値を超えると出力が切り替わり、元の状態に戻るためには異なる閾値に到達する必要があるという特性です。

ただのインバータ回路だとどうなる?

ただのインバータ回路ではロジック電源を5Vと仮定すると2.5Vのときに出力が反転するのでノイズの乗った信号が入力されると、2.5V付近で出力がバタバタしてしまい、今後回路で状態を持ち始めると色々困ったことになる。

例えば、信号の立ち上がりで1カウントアップするとしたら2.5V付近のバタバタでいつの間にかなんカウントもされてしまったりする。

実際に回路を組んでみる

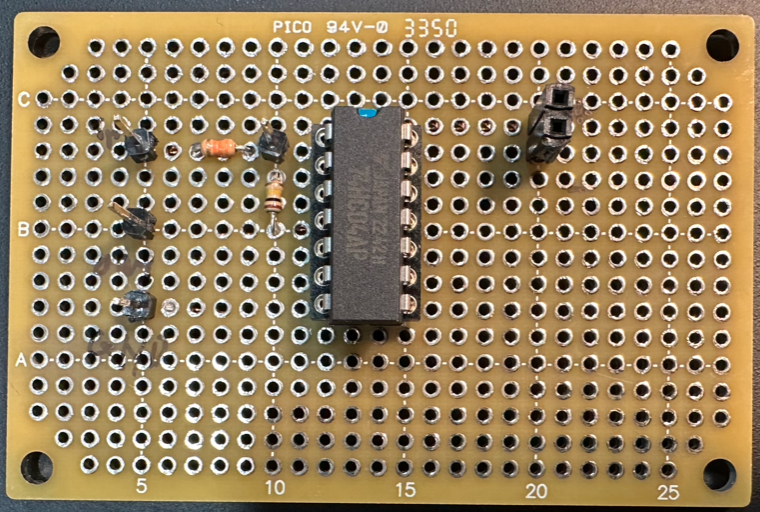

NOT回路はこのときNAND回路から実現したので、NOT回路はICを使うことにする

ensekitt.hatenablog.com

今回は分圧抵抗を用いたシュミットトリガインバータを再現するので、回路図は割とシンプル

表1. 部品リスト

- R1: 1/6W 33kΩ, https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116333/

- R2: 1/6W 100kΩ, https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116104/

- C1: 積層セラミック 0.1uF, https://akizukidenshi.com/catalog/g/g113582/

- IC1: 74HC04, https://akizukidenshi.com/catalog/g/g114058/

- 配線: ポリウレタン銅線, https://akizukidenshi.com/catalog/g/g110332/

- ピン: 3本分折って作る

表2. 計測に使ったものリスト

- オシロスコープ OWON SDS1104: https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116901/

- ファンクション・ジェネレータ FG085: https://akizukidenshi.com/catalog/g/g106298

なぜ33kΩと100kΩなのか

より詳しくは

インバータで作るシュミット・トリガ回路 | CQ出版社 オンライン・サポート・サイト CQ connect

を参照したい。

まずA点の電圧に着目して定式化するとこうなる

が0→5Vへ上昇していくとして、電源電圧

を5VとしてロジックICはその半分2.5VでHighとして解釈され、

を33kΩ、

を100kΩとすると、

になり、約3.3Vに達するとHighになる。HighになるとOut側も5Vになり、の双方で電位差がなくなるため、

での電圧は上昇し

[tex: V_A = V_{IN} + (V_{cc}-V_{IN}) \frac{R_1}{R_1+R_2} = 3.74V

になる。この効果により、信号が2.5V付近でバタバタすることを防いでいる。

電圧を下げていく際も同じような計算で1.68V付近で一気に電圧が下がり、2.5V付近でバタバタすることを防いでいる。

では、ここからはこの挙動を実際に実現してみる。

出来上がった回路

計測の仕方

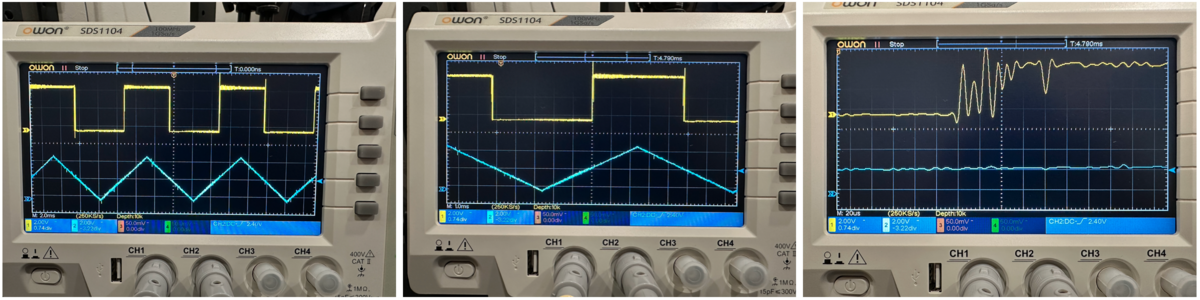

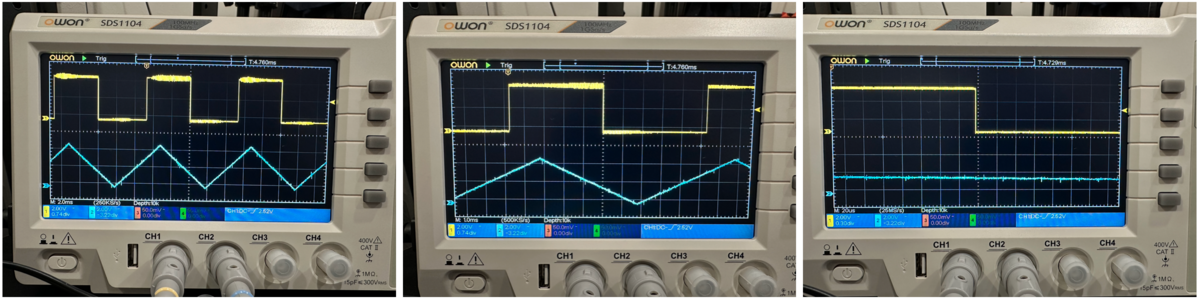

計測01

- FG085で周波数: 100Hz, 波形: TRY(三角波), 電圧: 5V, オフセット: +2.5V

- FG085の正極をA点、負極を回路のGNDにつなぐ(この表現が正しいかわからん

- ch1, ch2のGNDを回路のGNDにつなぐ

- ch1をAにつなぐ

- ch2をOUTにつなぐ

シュミットトリガを使っていないインバータの挙動

2.5V付近でバタバタしていることがわかる

計測02

- FG085で周波数: 100Hz, 波形: TRY(三角波), 電圧: 5V, オフセット: +2.5V

- FG085の正極をIN、負極を回路のGNDにつなぐ(この表現が正しいかわからん

- ch1, ch2のGNDを回路のGNDにつなぐ

- ch1をINにつなぐ

- ch2をOUTにつなぐ

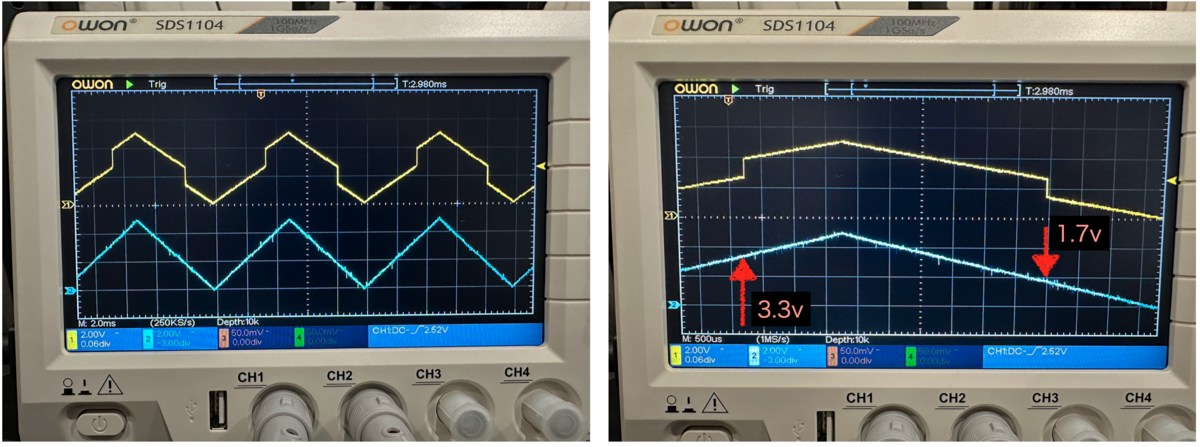

シュミットトリガを使ったインバータの挙動

2.5V付近でバタバタしなくなったことがわかる

計測03

- FG085で周波数: 100Hz, 波形: TRY(三角波), 電圧: 5V, オフセット: +2.5V

- FG085の正極をIN、負極を回路のGNDにつなぐ(この表現が正しいかわからん

- ch1, ch2のGNDを回路のGNDにつなぐ

- ch1をAにつなぐ

- ch2をINにつなぐ

分圧抵抗の挙動を見るためにINとAの挙動を観測してみた